「ふむ…」

夕焼けの明かりが闇に染まりつつある中で、遠い山々を、じっと見つめる姿があった。

彼の名は白陰、一見美しい男性のようでもあるが、その実態は妖怪でもある。

沈みゆく夕焼けを、訪れる夜の闇を、じっと見つめていた。

「こうして雌伏の時、楽しみは日の浮き沈みのみ、か…」

やがて身を翻し、元の住処へと、歩みを進めた。

広く殺風景な空間で、白陰以外にももう一つ、姿があった。

嫦娥という名前の妖怪である。年老いた老婆のような姿を、のそっと動かし、じっと彼を見つめていた。

「日を見ようが何をしようが、根本的な解決にはなりゃせんぞ」

彼ら魔性の者たちにとって、相当の難題が、ぶち当たっていた。

妖魔狩人という、悪しきを滅する存在が現れてしまったのだ。悪しきを滅して人を助ける、妖怪からしたら、天敵以外の何物でもなかった。

かつて未熟な腕の子娘一人だった。もしもそいつ一人だけだったとしたら、いかようにも始末することはできた。が、新たに現れた、腕の立つ妖魔狩人は、相当手ごわかった。いくら妖怪とはいえ、その力には引き下がるほかなかった。

「うむ、身共もそれはわかっている とはいえ、対抗する手立てがないのも、事実だ…」

少し力を抜いて、楽な姿勢を取った。とはいえ、語る口は、難題の解決にはならない言葉しか、出てこなかった。

「妖怪どもを傘下に加えているとはいえ、所詮は烏合の衆よ… アタシだけでは、さすがに手が足らぬ…」

はあっと、ため息が二つこぼれた。至福の時に、もう何度も妖魔狩人を、酒に漬け込んだり焼いたりして食べた、という夢ばかりを見てしまっていた。

がたんっ

どかどかと、たくましく黒光りする巨漢が、入ってきた。

手には縄が握られており、その先には何人もの少女が、つながれていた。みなボロボロであり、涙を流す気力もなかった。

「ムッシュ、それは?」

白陰は、自信満々で入ってきたその男に、むっとしながらも尋ねてみた。

妖怪だけの神聖な空間に、低俗な人間を連れ込んだのが、許せなかったのだ。

「鉄の箱に乗っていては、肉の質が落ちてしまうでしょう やはり、ある程度は運動をさせなくてはなりませんな…」

左手で髭をなでて、ムッシュ・怨獣鬼は答えた。

「雌伏の時と申したのに、また材料収集とは、熱心なことで…」

やれやれと、嫦娥はあきれながらにつぶやいた。

あまり目立つようなことが続けば、妖魔狩人に発見されてしまうかもしれない。いくら数の上で有利とはいえ、攻め込まれてしまっては、もしかしたらということもあるのだ。

「遠くから調達しましたゆえ、大丈夫でしょう 吾輩特製の牢屋にでも、ぶち込んでおきますゆえ」

ムッシュは、囚われた少女たちを見せびらかすように、前に放り出した。

「…む?」

白陰は、何かに気が付いて、少女の一人、黒髪の長髪の少女に手をかけた。

「ほう… こやつからは、微弱ながらに霊力を感じるな…」

少女はおびえた目で、視線を逸らした。その様子を、横の少女たちはみな、恐怖していた。「妖樹化の種を使おう よろしいな、ムッシュ?」

白陰の突然の言葉に、ムッシュは少し、ぴくっときた。

「いやいや、何を言う… 吾輩が調達したものですぞ? それにそれは、吾輩も狙っておったというのに…!」

いつもと打って変わって、少しむきになっていた。

「まあまあ、両名待たれよ」

その様子に、嫦娥は止めに入った。

「たしかに、捕えてきたムッシュのものではあるがの… ただムッシュよ、これで何度目だ? おとなしく潜んで待つことが出来ぬと、おぬしの悲願も夢のまた夢よ?」

真っ向から正論をぶつけ、なんとかしてこの場を収めようとした。

「…いいでしょう それは差し上げましょう しかし、吾輩は吾輩の好きにやらせてもらいますぞ? よろしいな?」

禍々しいほどの覇気が、周囲に広がっていた。足元の何人かの少女は、失神してしまっていた。

やがて、ぷんぷんしながら少女の一人の縄を引きちぎり、解放した。残りの少女は、ずるずると引きずって行ってしまった。

「ふむ… なかなかのものだな…」

白陰は、何度か体に指を這わせて、少女をなでた。少女は、これから起きることが予想できずに、ただ目に涙を浮かべることしかできなかった。

妖樹化の種を一つ取り出し、少女を抑え込んだ。そして、外へと少女を連れ出し、さっそく始める気でいた。その後ろ姿を、嫦娥はじっと見つめていた。

「なんじゃい、あんな細いひょろひょろの人間… アタシが若いころは…」

誰にも聞こえない愚痴を、始めていた。

「ああ、やだ… ぐっ がっ ぎゃああああああああああああああ」

外では、絹を引き裂いてすりつぶしたような、痛々しい悲鳴が広がっていた。彼方の山々にこだまして、遅れてまたこちらに帰ってきた。

「終わったぞ おそらくは、うまくいくだろう」

ふーっと、少しすっきりした顔で、彼は帰ってきた。

やがて、夜も深くなり、外には風に揺れる木々の音が聞こえていた。

「ふむ? 外のあれが、先ほどのですな?」

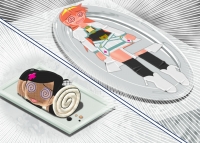

ムッシュが、大皿をいくつか持って、やってきた。

「ムッシュ、今度は何を作ったのだ?」

いい香りがする物体を目に、白陰は尋ねた。

「これは、肉まんというものですな あなた方も、一度は目にしていると思ったのですがな」

かぱっと蓋を取れば、巨大な白い塊が3つも出てきた。

「いい材料でしたので、一つにつき一体、使いました 全身を柔らかくたたき、新鮮な野菜とよく混ぜたあの感触は、たまりませんな」

ふかふかふわふわの真っ白な肌は、中においしいものが詰まっているようだった。

「しかし、肉しかないのでは、レパートリーに困りますな… やはりまた卵と、果樹園もほしいところですな」

「ムッシュよ、そういうのは、人目につかないように、な…」

嫦娥が、とりあえず注意をしておいた。こういっておかなければ、村一つを壊滅させて、まるまる牧場やら畑やら、果樹園にしかねないのだ。それだけの力があるのだ。

「ささ、お熱いうちに食べなくては、料理がかわいそうですぞ」

ムッシュに催促されて、ささやかな食事が始まった。先ほどまであんなにも衝突寸前とはいえ、ムッシュはプロの自覚があった。料理はしっかりと作り、しっかりとふるまうのだ。

巨大な肉まんは、皮が厚いにも関わらず、中のたくさん詰まった具材のいい匂いが、もう漏れていた。

さっそくムッシュは右手でつかみ、熱いそのままに表面に一気にかぶりついた。何度も何度もかじり、ようやく中にまで達した。

中からは、あふれんばかりの肉汁が出ていた。開いた穴から、垂れてしまいそうなくらいだった。

「うむ! 悪くない! この柔らかな肉質は、メガネとかいうのをかけていたやつでしたかな」

むしゃむしゃと、ムッシュはかじりつき、己の料理に自画自賛した。

「ほう? こっちのはずいぶん油が多いんだがの… 無駄にでかい乳でもしておったのか?」

肉まんをじろりと眺め、嫦娥が中の肉に向けて、不満を言っていた。結構当たっているのかもしれない。

「このわがままな歯ごたえ、素晴らしいぞ、ムッシュよ」

白陰もまた、料理の味に舌鼓を打った。賞賛の言葉は、ムッシュへと投げかけられた。

「ふむ、初めてにしてはなかなかうまくできましたな? 材料がいいからでしょう また食べたければ、いつでも作りますぞ? 材料があればですがな!」

すでに肉まんの半分以上を食べて、彼は力強く笑った。すべてが腹に収まるまで、もうすぐだろう。

やがてみな、にっくき妖魔狩人のことを思いながらに、眠りこけてしまっていた。夢の中では、妖魔狩人を二つ混ぜ合わせた特性巨大肉まんに、かぶりついていた。

朝日が差し込め、また沈み、そしてまた朝日が昇る頃、異形な木に実った、異形な実が、ふらふらと揺れていた。その様子を、ムッシュ以外のものが見つめていた。

ぼとん

実が落ち、中身が出てきた。

長い黒髪を纏ってはいるものの、鋭い爪が生えた手足や、鋭い牙が映えた口、そして長く伸びた耳は、妖怪そのものであった。

「があああああああああっ あっ?」

ぽいっと、生まれたての妖怪の口に、何かが投げ込まれた。

妖樹化の種がまた投入されて、妖怪は再び苦しみ、もがきだした。

「よろしいのか、白陰?」

すでに体の形が変わりつつある目の前のそれを、涼しい目で嫦娥が見つめていた。

「うむ、前回の事例もあることだ… 妖怪化した人間にまた妖樹化の種を使えば、きっと強力な妖怪が誕生するかもしれん」

少し楽しそうな彼だが、その横の嫦娥は、やれやれとあきれていた。

「あんな滴程度の霊力で、強力なのが生まれるわけがなかろう… それに、仮に生まれたとしても、どうやって手なずけるのじゃ? かやつのこともあるしな…」

あっと、彼は指摘されたことに気が付いてしまった。とはいうものの、また冷静な顔に戻り、木の成長を見つめていた。

また少し日がたち、木には巨大な実が出来上がっていた。夕日にすかされた中身は、まるで蜘蛛のような、禍々しい姿が見えた。

「外のあれは、そろそろ生まれそうですな? 生まれてから、あの時食べておけばと思うかもしれませんぞ…」

ムッシュは、一人の少女を引きずって、床に降ろしていた。しばらく狩猟に行っていなかったので、ムッシュの手持ちの材料は、もうこれだけだった。といっても毎日人数分の肉まん、ハンバーグ、ステーキ、カツレツとやっては、すぐに材料が尽きるのも、納得だった。

「また、材料でも集めなくてはな… よかろう?」

「もう、好きにせい 今は、外のあれが気になるでな」

外の木の、巨大な実を、3体の妖怪と一人の少女が、見つめていた。

ずどん

ついに、実が取れて、地面へと降り立った。

ぎちぎちぎちっ

中からは、大きな蜘蛛が出てきた。人の何倍もの大きさの、巨大な蜘蛛だった。

「ほう? おいしくはなさそうですな」

ムッシュは髭をなでて、その様子を眺めていた。

足元に転がっている少女は、弱ってはいたものの、弱弱しいながらに悲鳴を上げた。が、向こうの山にまで届かなかった。

蜘蛛は、するすると縮んでいった。足や腹が収納されていき、別の姿になりつつあった。

やがてすべておさまると、蜘蛛がいたその場所には、少女が一人立っていた。

全身がきれいな肌色で、長くて黒い髪は、妖美に風に揺れていた。唯一残念なのは、妖怪ですら服を着ているというのに、全裸ということだった。

「ふふふ…」

少女は、目の前の妖怪に向けて笑みを浮かべると、頭を下げた。

「お前の名前は… なんにしようかの?」

嫦娥は、光景のあまりに言葉を失い、呆然としていた。というのは実は嘘で、ただ単に若い娘のような目の前のそれに、名前を付けるのが鬱陶しかった。

「あら、ではまた今度の機会にでも、考えておきますわ…」

彼女は、くるくると体を回し、あたりに裸体を晒していた。ちょっと別のことに目覚めてしまったのだろうか。

「とりあえず、その恰好をなんとかしてもらおうか…」

耐えかねて、白陰は言葉をかけた。相手が人間なら、裸でもなんにも感じはしないものの、同じ妖怪の、なまめかしくも美しい妖怪の素肌なのだ。山々や自然に拝ませるのさえ、もったいなく感じた。

「あら、ではそこのを頂戴いたしますわね…」

地面に転がる少女にむけて、彼女は手から糸を飛び出させた。糸に絡まれて、少女は無理やり立ち上がらされた。

少女の目に映る彼女は、かつて見覚えがあるその顔だった。しかし、その冷たい笑みは、体温は、彼女が人間ではなくなってしまったことを知るには、十分だった。

かぷっ

少女の首に、彼女の歯が付きたてられた。そして、彼女は何かを、体内へと注いでいた。

「ああ… なんで…」

少女は、体がみるみると力が抜けていった。それに合わせて、体の内側の、肉の部分がみるみるなくなっていくのを感じた。

「ああ、せっかくの夕飯の材料が… 今日は、生け作りにでもしようと思ったものを…」

ムッシュが、悔しがった。それはつまり、妖怪たちの今日の夕食がないということも意味しているのだが、その部分が伝わることはなかった。

「ふふ… ごちそうさま…」

ぺらりと、少女の顔があらぬ方へと向いた。すでに中身はなく、ただのぺらぺらとした、布きれのような物体だった。

「… …」

それでもどうやら、意識があるようだった。それでいてなお、生きているのかもしれなかった。

それの口に彼女は手を突っ込んで、中に糸を放った。

中でぐにぐにと、糸が広がり、詰まっていた。

それを今度は、横や縦へと押し広げた。そして、その出来栄えを確認すると

じゃきんっ

鋭い爪で、細切れに引き裂いてしまった。中の糸のおかげで、四散することはないものの、少女の形や面影は、全くなくなっていた。

それに、今度は表面に糸を垂らして、するすると糸を縫い込んだ。針もないのに、器用に縫っていった。

出来上がった、不格好な布きれに、彼女は軽く口づけをし、口から何かを染み込ませた。

口づけした部分から、みるみると色が変わっていき、緑を基調とした布になっていった。

「あらあら… こんな色なのね…」

みな、唖然として見つめていた。それもそのはず、今まで生きてきた中で、これだけ美しい布は、見たことがなかった。

彼女は、再び爪で切って加工して、糸で縫いつけた。

出来上がった緑の洋服に感動し、さっそく袖を通した。

ぴったりのサイズに、彼女はくるくると嬉しそうだった。

「よもや、そのようなものにしてしまうとは…」

白陰がようやく、見とれていたのから立ち直り、言葉を放った。

「人間とは不思議なもので、本能に勝る欲望というものがある… それは食べる以外のものに、魅力を感じるということなのだろう もちろん、人間にも、食べることの欲望が強いものはいるがな」

嫦娥は続けた。

「つくづく、人間とは珍妙な生き物よの… といっても、すでに妖怪だがの 直接の力は、我らには遠く及ばぬようだが、なかなかに興味深いな…」

彼女のお披露目会が終わり、みなぞろぞろと、住処へと帰っていった。

今日の夕飯は、なかった。

「そなたは、元いた場所へと戻り、向こうで好きにせい それがもっとも、奴らを悩ませるだろう」

若干空腹ながらに、嫦娥は言葉を放った。朝ごはんもなさそうだった。

「ええ… お任せください、おばあ様…」

ぺこりとして、彼女は出て行ってしまった。緑の洋服の裾を揺らしながら。

「たまに、帰ってもいいぞ もちろん、土産を持ってな」

嫦娥の言葉に、彼女は振り返って、にこっと笑顔を向けた。

遠くの街の、とある私立大学は、悲しみに包まれていた。

合宿へ行く途中のサークルを乗せたバスが事故に会い、サークル生のほとんどが死亡または行方不明だった。バスの残骸から、クマのような大型の動物に衝突し、横転したとみられていた。

いまだ捜索活動が行われているものの、現場の惨状から見て、生存者は絶望視されていた。

死亡が確認された生徒だけでも、大学を挙げて葬儀が執り行われていた。

その模様を、笑顔で見つめる影があった。

午後7時を回り、大学も閉校が近づいていた。サークルやらゼミナールやら、はたまたお遊びやらで残る生徒は多かったものの、みな蜘蛛の子を散らすように、散り散りと帰っていった。

校内に残っていた一人が、ようやく帰宅へと動いた。

友達の安否がわからぬために不安が募るものの、かといって学業をおろそかにするわけにはいかなかった。

「ふふふ… こんばんは…」

真っ暗な廊下の奥で、真っ赤なものが二つ動き、近づいてきていた。

「な、なに…?」

恐怖のあまりに、足がすくんでしまった。

窓から差し込むわずかな明かりに照らされたのは、茶髪に春物の衣服の女性と、黒い長い髪に緑の洋服の彼女だけだった。

「えーと、どこかで会ったかしら―」

かぷっ

言い終わる前に、首元に、思いっきり噛みつかれていた。そして、体内に何かが流し込まれていた。

「あ… あれ…?」

「うふふ… ごちそうさま…」

ぺらぺらとなった物体に、彼女はあいさつをした。

ぽかんとした口の中に手を突っ込み、中に糸を放った。糸は体中にどんどん広がっていた。

糸が詰め込まれたら、それの全身をぐにぐにと揉んで、なじませていった。

「はい、できあがり… 素敵よ…」

糸が絡み合って、綿へと変わっていた。彼女が手にしているのは、3頭身くらいにデフォルメされた、笑顔のぬいぐるみだった。

「今度は何を作ろうかしら… お洋服? スカート? ぬいぐるみ? 和服も捨てがたいわ…」

やがて大学を中心に、行方不明者が数多く出没し、警備が厳重へとなった。

しかし、それをあざ笑うかのように、行方不明事件は増えていった。

都会での神隠しは、いまだに進展すらしていなかった。